2025上海浦江知识产权国际论坛启幕:凝聚全球智慧,共绘知识产权新蓝图

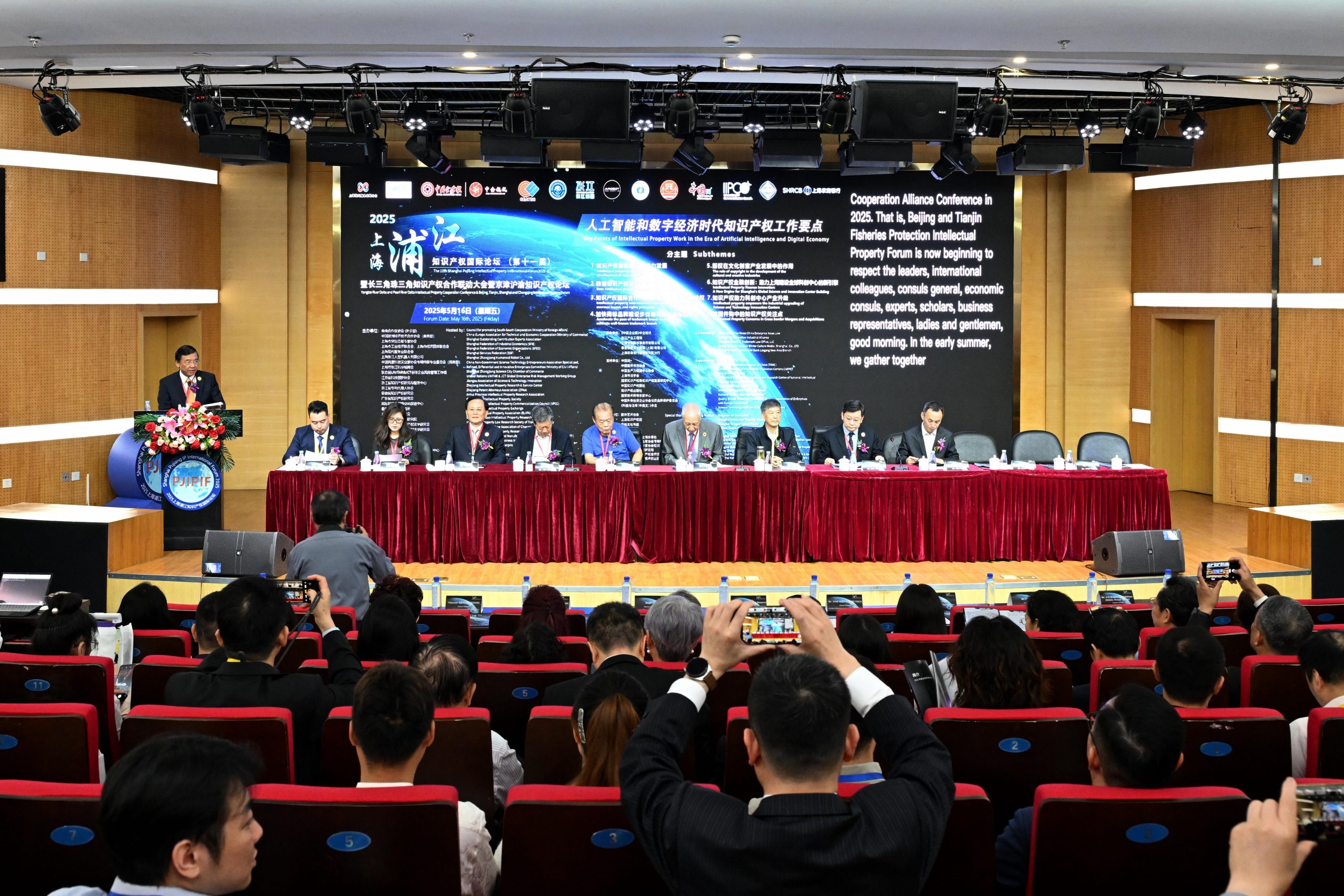

中企视讯(编辑 海鸥)2025年5月16日,上海张江科学城张江机器人谷先导区化身全球知识产权领域焦点。由外交部南南合作促进会、中国欧洲经济技术合作协会、上海市突出贡献转接协会、上海市工业经济联合会、上海现代服务业联合会等二十余家单位联合主办的 “2025年上海浦江知识产权国际论坛(第十一届)” 盛大开幕,同步举行的长三角珠三角知识产权合作联动大会、京津沪渝知识产权论坛,以 “人工智能和数字经济时代知识产权工作要点” 为主题,81位致辞领导和演讲嘉宾集聚浦东张江机器人谷演讲交流发言,吸引40多个国家和地区的600余位政商学界精英及国际组织代表齐聚,线上超30万人次同步观看,掀起一场跨地域、跨领域的知识产权思想风暴。

国家知识产权局原局长,党组书记田力普,中国版权协会理事长,国家版权局副局长阎晓宏,原中央宣传部常务副部长龚心瀚,上海市高级人民法院原党组书记,院长,上海市法学会会长崔亚东,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会张江科建办(张江管理局)党组书记、主任,局长肖健,上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会会长管维镛,上海现代服务业联合会会长孙建平,商务部中国欧洲经济技术合作协会常务副会长、秘书长陈璟玥,全球商会联合会会长常乐,泰王国驻上海总领事彬娜.安平乐等出席论坛开幕式并致辞。

高规格开幕:锚定发展新方向

上午9时,论坛在庄严热烈的氛围中启幕。外交部南南合作促进会常务理事、上海办事处主任洪涌清主持开幕式,以精炼致辞点明论坛对全球知识产权协同发展的战略意义并特别强调“在推进国内知识产权事业的同时,我国高度重视知识产权国际合作。

国家知识产权局原局长田力普在致辞中表示,400年前,1624年英国颁布了一个法律叫《垄断法》,就是现代知识产权制度的开端。我们国家1983年颁布了《商标法》,1984年颁布《专利法》,1990年颁布《著作权法》,也就是40年左右的时间,所以在知识产权领域,国外400年,中国40年,只有十分之一的时间,我们取得了举世瞩目的成就,因为我们有创新的精神和改革的勇气。今天,我们看到,上海浦江知识产权国际论坛已经连续举办了11届,规模越来越大,影响力也越来越大,为深入推进中国知识产权事业,知识产权强国建设做出积极贡献。他同时强调:“数字经济浪潮下,数据成为核心生产要素,亟需构建更完善的知识产权保护体系。”其论断精准把握时代脉搏,为后续议题探讨指明方向。

中国版权协会理事长阎晓宏表示,“淡化所有权,强化使用权。”这条原则适用于所有的数字和人工智能领域。当然,也适用于生成式人工智能和著作权的领域,他认为,应当遵循这个原则,同时需要遵循权利和使用平衡的原则,立足实际、汇聚智慧、团结各方,不囿于现行制度的束缚,打破国外发展的束缚,推动数字经济和人工智能健康发展。在数据确权和授权过程中,需要明确权利的界定,保护和行使的方式,同时要加强技术手段的应用,通过区块链加密、保障数据的安全性和可追溯性等等,防止数据滥用。

泰王国驻上海总领事彬娜·安平乐则以国际视野,展望中泰知识产权合作潜力,凸显论坛的开放包容特质。“2024年是泰中建交50周年,两国可以在包括贸易、投资、技术交流在内的各方面深化合作。根据2024年的全球创新指数,泰国位列第41位,中国位列第11位,两国在知识产权保护和创新促进方面有很大的合作空间,以创造一个更可预测的商业环境。对于中国的知识产权强国建设,泰国表示支持,并愿在以下方面与中国深化合作:

1. 强化全面的知识产权生态系统,包括创新孵化、研发、资金支持和人力资源开发;

2. 保护方面,要分享简化知识产权注册的流程,并利用AI技术提高专利审查速度和打击在线侵权;

3. 商业化方面,要学习彼此的有效商业匹配和市场营销方式,培养中小企业,并把知识产权作为商业保障;

4. 执行方面,要合作进行工作坊和训练,共享最佳实践,向企业传播重要信息以及加强各主管机构之间的合作打击侵权行为。

上海市经济团体联合会会长管维镛表示,今年论坛的主题格外引人关注,人工智能、数字经济与知识产权保护工作,正是社会各界所关心的热点。数字经济在许多方面如何确权、如何鼓励它的创新,同时又要在机制上能够形成一种保护的机制。确实,知识产权、人工智能,包括数字经济已经不仅仅是一个技术手段,它更是一种新产业、新经济的趋势。就像蒸汽机技术对工业革命赋能的重要性,在现实和未来,我们将逐步会看到它所显现的重要性。上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合,作为联合各行业的社会经济组织可以在五方面发挥其独特作用:1.制定行业内知识产权保护标准和AI合规指南,并提供培训咨询服务;2.促进企业、行业、产业间合作,建立知识产权管理平台,建立专利池,共享资源,赋能中小企业;3.构建政企协同平台,推进政策完善、优化审查和制度落地;4.推动国际交流合作,争取更多中国技术在国际上的话语权,应对数字贸易壁垒;5.协调争议解决,探索开源+知识产权保护策略,平衡创新激励与公平竟争、企业利益和公共利益,让知识产权更好服务经济社会可持续发展。

上海现代服务业联合会会长孙建平在发言中表示,20年来,中国经济结构发生巨大变化,服务业转型发展,占比上升,知识产权重要性凸显。

商务部中国欧洲经济技术合作协会常务副会长、秘书长陈璟玥表示,欧洲专利局发布的2024年专利指数报告显示,来自世界各地的公司和发明人,向欧洲专利局提交了19.92万项专利申请,其中在技术领域上,计算机技术,包括人工智能领域首次成为领先技术领域。2024年,专利申请量达到16800余件,去年7月,中国国家知识产权局与欧盟知识产权局共同签署了2024-2025年双边工作计划,进一步深化拓展了双方在法律政策、信息技术、审查业务、学习培训、保护与服务等领域的务实合作。本届论坛以人工智能和数字经济时代知识产权工作要点为主题,将围绕知识产权助推新质生产力发展、数据知识产权交易和保护、知识产权国际合作等方面展开深入探讨,希望通过各位嘉宾的探讨和交流,能够为未来全球科技与经济发展趋势开拓思路,共同推进知识产权领域创新发展。

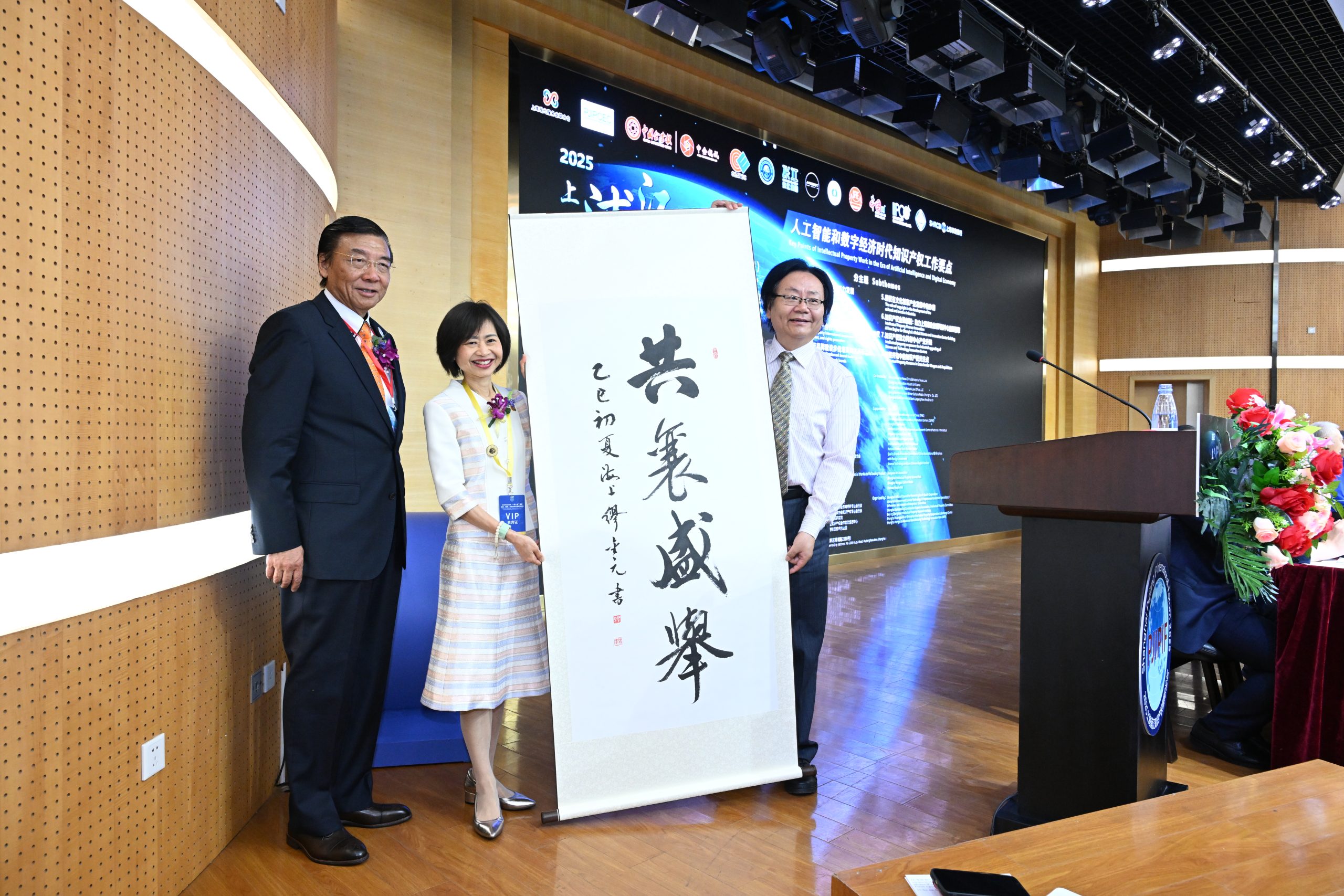

开幕式上, “一带一路”共建国家驻沪总领事经济领事参与的文化礼品互赠环节,更以文化为纽带,为国际合作注入温情与活力。

思想交锋:前沿议题碰撞智慧火花

上午10:10,主旨演讲环节在华东政法大学何敏教授的主持下正式开始。这一环节大咖云集,各位专家学者带来了一场场精彩绝伦的思想盛宴。

科睿唯安亚太区解决方案顾问总监王琦博士率先登台,他通过详实的数据分析了人工智能专利布局的最新趋势。在人工智能领域,专利布局是企业竞争的关键。王琦博士指出,近年来,人工智能专利申请数量呈现爆发式增长,从基础算法到应用场景,各个领域都成为企业争夺专利的战场。同时,他还分析了不同国家和地区在人工智能专利布局上的特点与优势。美国在基础研究领域占据领先地位,拥有大量核心专利;中国则在应用层面发展迅速,尤其是在智能安防、语音识别等领域取得了显著成果。王琦博士的专业见解让现场观众纷纷举起手机拍摄PPT内容,这些数据和观点对于企业制定人工智能发展战略具有重要的参考价值。

北京大学法学院张平教授关于AI安全治理的演讲引发了全场的深思。随着人工智能技术的广泛应用,安全问题日益凸显。张平教授指出:“在人工智能快速发展的今天,我们需要在创新与伦理之间找到平衡。”一方面,人工智能为社会发展带来了巨大的机遇,如提高生产效率、改善医疗服务等;另一方面,人工智能也可能带来数据泄露、算法歧视等伦理问题。她强调,要建立健全人工智能安全治理体系,从技术、法律、伦理等多方面入手,确保人工智能的健康发展。

中国科学院廖奇为教授从国家战略高度,阐述了科技强国建设中的知识产权支撑体系。科技强国是我国的重要战略目标,而知识产权是实现这一目标的关键支撑。廖奇为教授详细介绍了知识产权在科技创新中的激励作用、保护作用和引导作用。通过完善知识产权制度,能够激发科研人员的创新积极性,保护创新成果,引导创新资源的合理配置。他的演讲宏大而深刻,赢得了阵阵掌声,为我国科技强国建设提供了重要的理论支持。

广东省知识产权研究会理事长谢红分享了粤港澳大湾区的实践经验。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在知识产权领域进行了一系列有益的探索。谢红介绍了大湾区在知识产权协同保护、跨境交易、人才培养等方面的创新举措。例如,大湾区建立了知识产权跨境纠纷调解机制,为企业解决跨境知识产权纠纷提供了便捷途径;开展了知识产权人才联合培养项目,培养了一批适应大湾区发展需求的专业人才。这些实践经验为其他地区提供了可借鉴的模式。

上海市第三中级人民法院(上海知识产权法院)原法官陈惠珍女士通过典型案例,生动解读了知识产权司法保护的新动向。知识产权司法保护是知识产权保护体系的重要组成部分。陈惠珍法官选取了多个具有代表性的案例,包括专利侵权、商标纠纷、著作权侵权等。通过对这些案例的深入分析,她展示了法院在审理知识产权案件时的新思路和新方法。例如,在判断专利侵权时,法院更加注重对技术特征的比对和侵权行为的认定;在处理商标纠纷时,更加关注商标的显著性和市场知名度。这些新动向为企业和知识产权从业者提供了重要的法律指引。

主旨演讲环节的互动十分热烈,听众提问踊跃。他们围绕人工智能专利审查标准、AI安全治理的具体措施、粤港澳大湾区知识产权合作的未来方向等问题展开了深入交流。专家们耐心解答,与听众形成了良好的互动氛围,进一步深化了对知识产权前沿议题的探讨。

区域协同:共探知识产权创新路径

上海政法学院蒋坡教授主持的圆桌讨论环节主题为“长三角珠三角知识产权协同创新”。广东省知识产权局原副局长袁有楼等专家围坐一堂,展开了深入对话。

长三角和珠三角作为我国经济最发达的地区之一,在知识产权领域具有独特的优势和地位。长三角地区高校和科研机构众多,科技创新能力强;珠三角地区制造业发达,企业创新活力高。如何实现两大区域的知识产权协同创新,成为本次圆桌讨论的核心议题。

万商天勤律师事务所合伙人张烽关于区块链知识产权保护的见解新颖独到。区块链技术具有去中心化、不可篡改等特点,在知识产权保护领域具有广阔的应用前景。张烽介绍了区块链在版权登记、专利溯源等方面的应用案例。通过区块链技术,可以实现知识产权的快速登记和确权,提高维权效率。同时,区块链还可以为知识产权交易提供可信的交易环境,降低交易风险。

上海海事大学王晓峰教授从人工智能技术角度提出了创新保护建议。他指出,人工智能技术的发展给知识产权保护带来了新的挑战,如人工智能生成内容的版权归属问题。王晓峰教授建议,要加强人工智能技术在知识产权保护中的应用,利用人工智能技术进行侵权监测和预警。同时,要完善相关法律法规,明确人工智能生成内容的版权归属,为人工智能产业的健康发展提供法律保障。

在讨论过程中,专家们各抒己见,现场听众时而凝神静听,时而会心微笑。新的观点不断迸发,为长三角珠三角知识产权协同创新提供了丰富的思路。例如,有专家提出,要建立长三角珠三角知识产权协同创新联盟,加强区域间的信息共享和资源整合;还有专家建议,要加强知识产权人才的流动和培养,打造一支高素质的知识产权专业人才队伍。

多元视角,探讨实务热点

下午的议程更加丰富多彩,从不同视角深入探讨知识产权实务热点问题。

首轮演讲由华东理工大学法学院院长彭德雷教授主持。上海市经信委赵广君处长详细解读了上海知识产权金融创新政策。上海作为我国的经济中心和科技创新中心,在知识产权金融创新方面走在前列。赵广君处长介绍了上海市出台的一系列知识产权金融支持政策,包括知识产权质押融资补贴、知识产权证券化试点等。这些政策旨在鼓励金融机构加大对知识产权的支持力度,促进知识产权与金融的深度融合。他的权威解读让与会者对上海的知识产权金融创新政策有了更深入的了解,为企业和金融机构开展相关业务提供了政策指引。

上海天阳钢管董事长何建忠的演讲别开生面,他通过企业自主创新的真实案例,生动诠释了知识产权如何助力中小企业转型升级。上海天阳钢管在发展过程中,注重技术创新和知识产权保护。公司通过研发新技术、新产品,获得了多项专利。这些专利不仅提高了产品的质量和竞争力,还为企业带来了可观的经济效益。何建忠董事长的讲述朴实真挚,引发了与会者的强烈共鸣。中小企业是我国经济发展的重要力量,但在创新过程中往往面临资金、技术、人才等方面的困难。何建忠董事长的经验分享为中小企业提供了借鉴,让他们看到了知识产权在企业发展中的巨大作用。

茶歇期间,大家就中小企业如何开展知识产权工作、如何利用知识产权获得融资支持等问题进行了交流。场面温馨而热烈,充分体现了本次论坛促进交流、推动合作的宗旨。

压轴环节,前沿领域深度探讨

最后环节由上海应用技术大学方曦副教授主持,12位专家就最前沿议题展开讨论。

华东政法大学黄武双教授关于元宇宙知识产权保护的演讲视角独特。元宇宙作为新兴概念,融合了虚拟现实、区块链、人工智能等多种技术,为知识产权保护带来了全新的挑战和机遇。黄武双教授分析了元宇宙中知识产权的特点和保护难点,如虚拟资产的产权界定、数字内容的版权保护等。他提出,要建立适应元宇宙发展的知识产权保护体系,加强对虚拟世界知识产权的保护。

厄瓜多尔律师谭路斐带来了拉美地区的最新动态,为论坛增添了国际视野。拉美地区拥有丰富的自然资源和文化资源,在知识产权领域也有独特的发展模式。谭路斐律师介绍了拉美地区在农业知识产权、文化遗产保护等方面的经验和做法。例如,一些拉美国家通过保护传统农业知识,促进了农业的可持续发展;在文化遗产保护方面,拉美国家注重将知识产权保护与文化传承相结合。这些经验为我国在相关领域的工作提供了有益的参考。

上海京黎集团董事长李维志关于民族品牌建设的分享,以及冠研专利CEO顾晓军关于专利运营的实务经验,都为现场带来了耳目一新的观点。李维志董事长强调了民族品牌建设在提升国家竞争力中的重要作用,介绍了上海京黎集团在品牌建设方面的实践经验。顾晓军CEO分享了专利运营的实战技巧,包括专利许可、转让、作价入股等。这些实务经验对于企业提高知识产权运营能力具有重要的指导意义。

会议临近结束时,上海大学王勉青教授进行了精辟总结。他回顾了本次论坛的主要内容和成果,强调了构建开放、包容的知识产权生态体系的重要性。王勉青教授表示,本次论坛汇聚了全球知识产权领域的智慧,为推动我国知识产权事业的高质量发展提供了有力支持。希望与会者能够将论坛上的交流成果转化为实际行动,共同为知识产权事业的发展贡献力量。

成果丰硕,展望未来

本次论坛通过29场高质量演讲与讨论,系统性梳理人工智能、数字经济等领域的知识产权热点。活动期间,企业与高校达成产学研合作协议,金融机构与创新企业敲定质押融资意向,彰显论坛的务实成效。未来,论坛成果将汇编成册,为政策制定、学术研究与产业实践提供权威参考。

作为重要组成部分的创新会议厅专题活动,同步聚焦“人工智能与数字经济时代的知识产权创新”,从全球治理趋势到高校成果转化,30多位来自京津沪渝的专家学者在创新厅内全方位探讨行业前沿议题,为知识产权事业高质量发展注入持续动能。这场汇聚全球智慧的盛会,不仅是一次思想的碰撞,更将成为推动知识产权保护与创新发展的新起点,引领全球在数字时代共筑知识产权保护新未来。

外交部南南合作促进会上海办事处主任,原上海知识产权局副局长洪涌清在接受媒体采访时表示,回顾2024年,我国知识产权事业再攀高峰:全年发明专利授权量突破80万件,PCT国际专利申请量连续六年稳居全球首位,数字经济领域专利占比超40%。这些成就,正是践行党中央“构建知识产权强国”战略部署的生动答卷,也是向世界展示中国创新力量的璀璨名片。“我们国家在国内推进本国知识产权的事业时,非常重视知识产权的国际合作,特别重视与“一带一路”国家的知识产权合作交流。几年来,通过我国与“一带一路”共建国家的共同努力,我们建立了不少具体的合作机制:如:专利审查高速路PatentProsecutionHighway(PPH)(PPH)。截止目前,我国已与21个共建国实现“专利审查高速路”PatentProsecutionHighway(PPH)。PPH优先审查,显著缩短专利申请授权周期。中国企业在印尼的专利申请授权周期从原来28个月压缩到9个月。在人才培养与技术支持方面,我国已经累计为“一带一路”共建国家培训1300余名知识产权从业人员,录取230名学员参与“一带一路”知识产权硕士学位项目,并派出29名专家支持共建国的能力建设。

在技术共享与标准互认方面,我国发布了102项“一带一路”绿色专利技术普惠清单,推动了脱硫技术、电池安全技术等环保成果在沿线国家应用。实现了中国专利在柬埔寨直接生效、老挝认可中国审查结果,中泰地理标志互保试点项目稳步推进。我国与“一带一路”共建国家的这种深度合作不仅降低企业跨境运营风险,更推动形成了“创新要素区域循环”的新发展模式。通过机制构建、技术共享、人才培养等多维度合作,我国与“一带一路”共建国家在知识产权领域形成了“双向赋能”的格局。这些成果不仅推动了中国技术的全球性布局,也为“一带一路”共建国家的产业升级和绿色转型提供了关键支撑,成为“一带一路”高质量发展的重要引擎。”

此次论坛采用了人工智能翻译系统,为了使线上线下的各国嘉宾有更沉静的会议参与感,采用多路多模型AI同声传译系统,听众除了现场观看翻译字幕以外,还可佩戴耳机体验20+种语音同步传译效果。

据悉,本次论坛由南南合作促进会(外交部)中国欧洲经济技术合作协会(商务部)上海市突出贡献专家协会、上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会、上海现代服务业联合会、上海张江人形机器人有限公司、中国民营科技实业家协会专精特新专业委员会(民政部)、上海市张江科学城商会、联合国UNITAR & JCT 全球企业风险管理工作组、江苏省科学创新协会、浙江省知识产权研究与服务中心、浙江省专利代理人协会、安徽省知识产权研究会、广东省知识产权研究会、国际知识产权商业化促进中心、香港知识产权交易所、北京强国知识产权研究院、天津市法学会知识产权法学研究会、重庆市法学会知识产权法学研究会、重庆市知识产权研究会、上海康桥先进制造技术创业园、上海慧谷高科技创业中心有限公司、上海浦江企业知识产权合作交流促进中心,华东理工大学法学院、上海理工大学外语学院联合主办。《中国企业报》中企视讯、张江产业工程院、上海专利商标事务所有限公司、春夏秋冬文化传媒(上海)有限公司、上海农商银行临港新片区分行协办。

中企视讯公众号